今年は「ベートーベン生誕250年」で、

CDショップやあちこちで盛り上がってますね。

昨日テキストと一緒におまけでベートーベンさんのメモ帳が送られてきました。

あのゆったりとした極上のメロディの楽章です。

〜あなたの人生に主題歌を~

今年は「ベートーベン生誕250年」で、

CDショップやあちこちで盛り上がってますね。

あのゆったりとした極上のメロディの楽章です。

世界にはいろいろな民族音楽があり、

その音階を聴いているだけでその世界に入っていけます。

沖縄の琉球音階もそのひとつで、

この音階をピアノでポロロンと弾くだけで琉球気分になります。

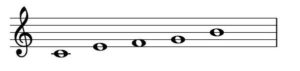

ド・ミ・ファ・ソ・シ というのが琉球音階です。

5つの音で構成されているので「ペンタトニック」ともいいます。

5年ほど前に沖縄に行き1時間の三線体験をやりました。

三線はギターやウクレレのようにフレットがないので、

難しかったのですが音色がやはり魅力的でした。

その時の写真です。

その体験工房の近くに、私の大好きな興南高校(2010年甲子園・春夏連覇)があり、

校門の写真を撮ろと思い行ったところ、

監督の我喜屋さんがいらしてて、「一緒に写真を撮りましょう」と言ってくださいました。

大感激!

それで、この琉球音階で先にメロディを作ったが、

なかなか満足できる歌詞が作れなかった。

このブログでも「さあ、制作するぞ!」という意欲がありましたね(笑)

→ 沖縄ソングの制作

「泡盛飲んで」作詞&作曲 ツカム

「泡盛飲んで ~人生ハイサイナラ~」

作詞&作曲 ツカム

昨日のことは忘れた 明日のことなどわからん

青い波間に聞いたらば

チュルリララー チュルリララ

なんくるないさで乗り切れる

泡盛飲んで ウチナー 酔酔

泡盛飲んで 人生ハイサイナラ~

生きていくとは即ち 煩わしいことばかり

願い事などなくなれば

チュルリララー チュルリララ

どれほど気楽に生きられる

泡盛飲んで あんたも 酔酔

泡盛飲んで 人生ハイサイナラ~

泡盛飲んで オイラ目が覚めた