大阪豊中市の服部緑地公園の植物園。

陽射しが柔らかく差し込むLive会場。

「ウクレレの日」と名付けられたイベントの空気は、どこか懐かしさと新鮮さが混ざり合っていた。人々の笑顔、ウクレレの奏でる温かな音色、そして風が運んでくる自然の香り。

私が率いる「オー・ミドースジband」も参加した。

そしてこの日、私は音楽の本質について深く考えさせられることになった。

音楽の歴史と変遷 – 原始から録音技術まで

音楽の起源は人類の歴史と共に古く、原始的な太鼓の響きや声を使った儀式から始まったとされている。古代の人々は自然界の音に耳を傾け、それを模倣し表現することで、自分たちの感情や物語を伝えてきた。木の枝を叩く音、手を叩く音、そして何より人間の声。これらが最初の「楽器」だったのだろう。

時代が進むにつれ、様々な文化圏で独自の楽器が生まれた。ウクレレもその一つだ。19世紀にポルトガルからハワイに伝わったとされるこの小さな弦楽器は、「飛んでくる蚤」という意味の名前を持ち、その小ぶりな姿と明るい音色で多くの人々を魅了してきた。

音楽の歴史において大きな転換点となったのは、録音技術の発明だろう。エジソンがフォノグラフを発明した1877年以降、音楽は「その場限り」のものから「保存できる」コンテンツへと変化した。これにより音楽は商品化され、大衆文化として急速に広がっていった。レコード、カセットテープ、CD、そして現代のストリーミングサービスへと、音楽の届け方は変わっても、人々の心を動かす力は変わらない。

ウクレレが奏でる純粋な音楽体験

「ウクレレの日」の会場では、そんな音楽の歴史を超えた原点のようなものを感じた。デジタル処理された音楽ではなく、目の前で奏でられる生の音。フォークダンスの曲に合わせて、ええ大人が楽し気に踊っている。

プロフェッショナルな技術よりも、演奏者の笑顔と観客との一体感。複雑な編曲よりも、シンプルな旋律と心地よいリズム。

ステージ上のプレイヤーたちは、特別な衣装や派手な演出に頼ることなく、ただウクレレと向き合い、音を紡いでいた。その姿に、私は音楽の本質を見た気がした。技術や理論ではなく、「表現する喜び」と「共有する温かさ」。それはまさに音楽が生まれた時から変わらぬ価値なのだろう。

会場には様々な年齢層の人々がいた。子どもたちは無邪気に体を揺らし、若者たちは友人と語らいながら音を楽しみ、年配の方々は静かに目を閉じて聴き入っていた。ウクレレの音色は、世代を超えて人々の心に届いていた。

この動画は我々の演奏ダイジェスト。

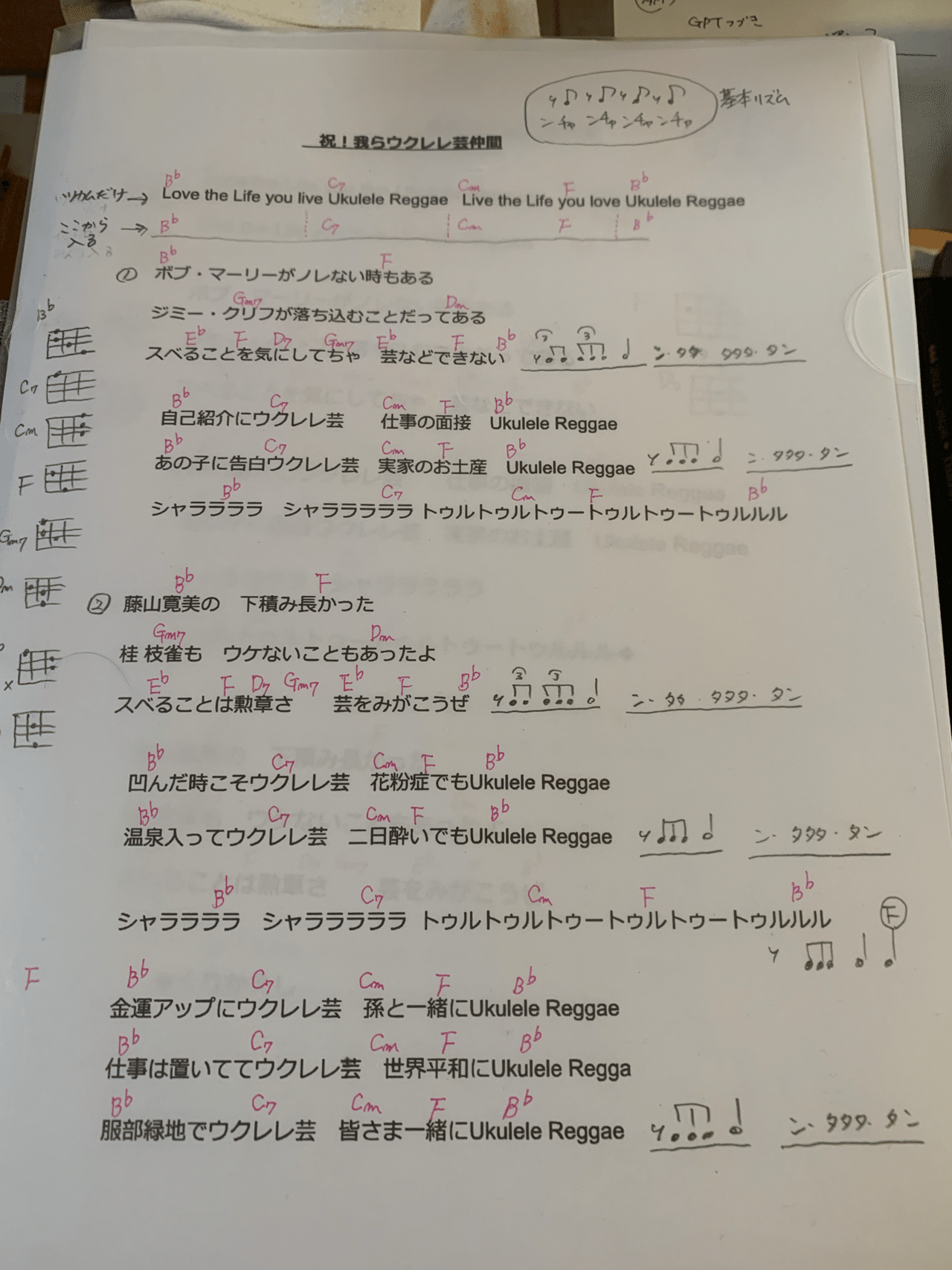

「オー・ミドースジ」と「祝!我らウクレレ芸仲間」

私自身、普段は楽曲制作に没頭し、音を組み立て、編集することに多くの時間を費やしている。デジタルツールを駆使して一音一音を調整し、「完璧」を追求する日々。それはそれで創造の喜びがあるのだが、どこか機械的な作業に陥ることもある。

原点回帰 – 音楽創作者の気づきと新たな一歩

しかし、この日は違った。私は「作る側」ではなく「受け取る側」として、純粋に音楽を楽しんでいた。風の音、人々の話し声、そしてウクレレの音色が混ざり合う自然な音響空間の中で、私は久しぶりに「音楽に身を委ねる」という体験をした。

「自分たちの演奏に癒された」という表現は確かに少し変かもしれない。しかし、この日感じた癒しは、単に耳に心地よい音を聴いたという表面的なものではなく、音楽という表現形態の原点に触れた安堵感だったように思う。

時に私たちは、あまりにも「作る」ことに集中するあまり、「感じる」ことを忘れてしまう。技術を磨き、作品の完成度を高めようとするあまり、音楽が本来持つ「人と人をつなぐ力」や「今この瞬間を共有する喜び」を見失ってしまうことがある。

「ウクレレの日」の体験は、私にとって原点回帰の時間だった。デジタル処理された「完璧な音」より、多少のミスがあっても温かみのある「生の音」。計算された演出より、自然発生的な会場の一体感。それらが音楽の真髄なのだと、改めて気づかされた。

帰り道、私は頭の中でウクレレの音色を反芻しながら、自分の音楽制作について考えていた。技術や完成度を追求することは大切だが、それと同じくらい「聴く人の心に届く」ことも重要なのだと。そして何より、自分自身が音楽を楽しむ気持ちを忘れてはならないと。

陽が沈み始める空を見上げながら、私は次の楽曲についてのアイデアが湧いてくるのを感じた。それは従来の私の作風とは少し違う、シンプルで温かみのあるもの。「ウクレレの日」で感じた癒しを、今度は私が音を通して誰かに届けたい。そんな思いが、静かに心の中で形になり始めていた。